2000 年,《花樣年華》在坎城影展首映,從此成為東亞電影美學的經典象徵。2025 年,這部作品迎來問世 25 週年,英國權威影評雜誌《Sight and Sound》特別回顧當年創作過程,首度彙整王家衛與核心製作團隊的口述歷史──從靈感初始、場景設定、剪接風格,到拍攝現場的混亂與即興,為影迷揭開這部電影如何被「拍成記憶」的全貌。

這篇專訪最難得的,是許久未公開受訪的張曼玉親自現身。她談起第一次看到成片時的震驚與失落,也重現她作為「陳太太」在漫長拍攝中與角色共生的細節。而與她一同回憶的,包括導演王家衛、美術與剪接總監張叔平、攝影指導杜可風與李屏賓、配樂作曲家梅林茂,以及英語字幕製作人東尼・雷恩斯。每一位都是構築《花樣年華》影像與情感語法的重要角色。

本文將帶你從「起源」、「場景」、「拍攝」、「剪接」、「首映」、「餘韻」六個角度,重新走進《花樣年華》的誕生現場。那些未曾說出口的情緒,那些從未曝光的畫面,那些因時間而沉澱出的聲音與光線,都在這篇回顧中再度發聲。

.

起源

.

《花樣年華》的靈感起點,不是來自劇本,也不是企劃會議,而是一次巴黎的早餐。

當時,張曼玉剛完成與奧利維耶・阿薩亞斯(Olivier Assayas)合作的《迷離劫》,暫居法國;而王家衛則因《春光乍洩》剛在坎城獲得最佳導演,短暫停留歐洲。兩人在飯店餐廳碰面,聊起多年未合作的遺憾,開啟了再次拍片的念頭。

「家衛問我接下來想拍什麼。

我說我剛看完 Ingmar Bergman 的《紅杏》(The Touch, 1971),

我好想演一部關於婚外情的電影!」 ── 張曼玉

幾乎是巧合,王家衛當時也剛讀完一本日文小說,裡頭一則短篇講的是兩位鄰居偷偷相會於樓梯間的故事。兩道靈光在那場早餐中交會,成為《花樣年華》最初的情節觸媒。

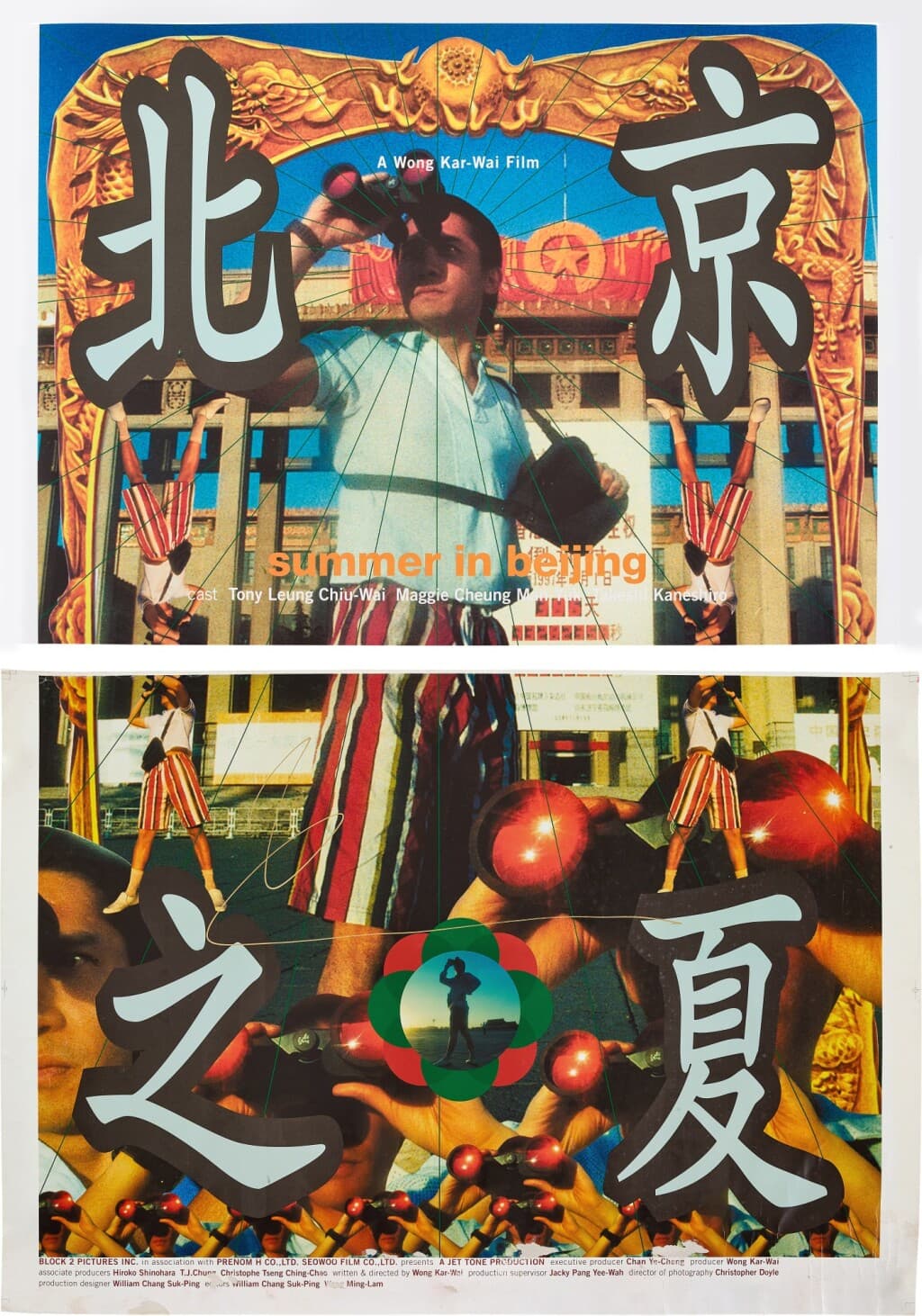

不過,最早的計畫並不是現在這部緩慢內斂的愛情電影。Tony Rayns 回憶:「王家衛原本的構想,是一部低預算、關於食物的雙人浪漫喜劇,片名叫《北京之夏》。」

團隊甚至真的前往北京取景,拍下梁朝偉在天安門廣場走動的畫面。張叔平說得乾脆:「我們只拍了一點點,還設計了一張海報,就沒了。」原因是?

「大家都認得我們,尤其是當局……要在天安門廣場拍喜劇?不是個好主意。」 ──杜可風(Christopher Doyle)

.

劇本從未成形,角色不斷被調整。原本梁朝偉飾演的周先生,是個被出軌擊潰、內心帶著報復的男子;而他之所以靠近陳太,並非為了純然的觸動,而是試圖摧毀對方的心態。王家衛:「就像《迷魂記》裡詹姆斯・史都華的執著。我們後來淡化了這種性格,但那道陰影依然存在。」

最終,《花樣年華》走向另一種沉默——關於情感未發生的部分、關於慾望如何藏匿於日常細節之中。那些沒拍成的橋段、那些在剪接室裡消失的鏡頭,反而成就了電影最獨特的語法。

場景

.

《花樣年華》的故事發生在 1960 年代的香港,但王家衛與張叔平想呈現的,是一種正在消失中的文化記憶 ── 一群從上海遷徙來港的中產階級,如何以外在的體面包裹內在的壓抑;如何在樓梯間、出租屋與牆縫之間過活,卻又保有最後一點屬於自己的節奏與尊嚴。

這部電影的場景並非設在高樓林立的現代香港,而是刻意選在舊屋與仿舊場景中取景,甚至遠赴曼谷中國城重建那個「比現在的香港還像60年代香港」的世界。那些走廊狹窄、光線濕潤的巷弄,那些裝飾簡單卻有著精緻小物的房間,讓人彷彿置身於一場封閉又透明的夢。

張叔平說道:「我家那時很多鄰居,女人們穿著各種旗袍上下班。花的、條紋的……只有布料圖樣不同,結構都一樣。」

「我覺得人不是只會穿一件衣服。那年代的女人會根據見誰、去哪裡、要不要在意別人的目光來選旗袍。」

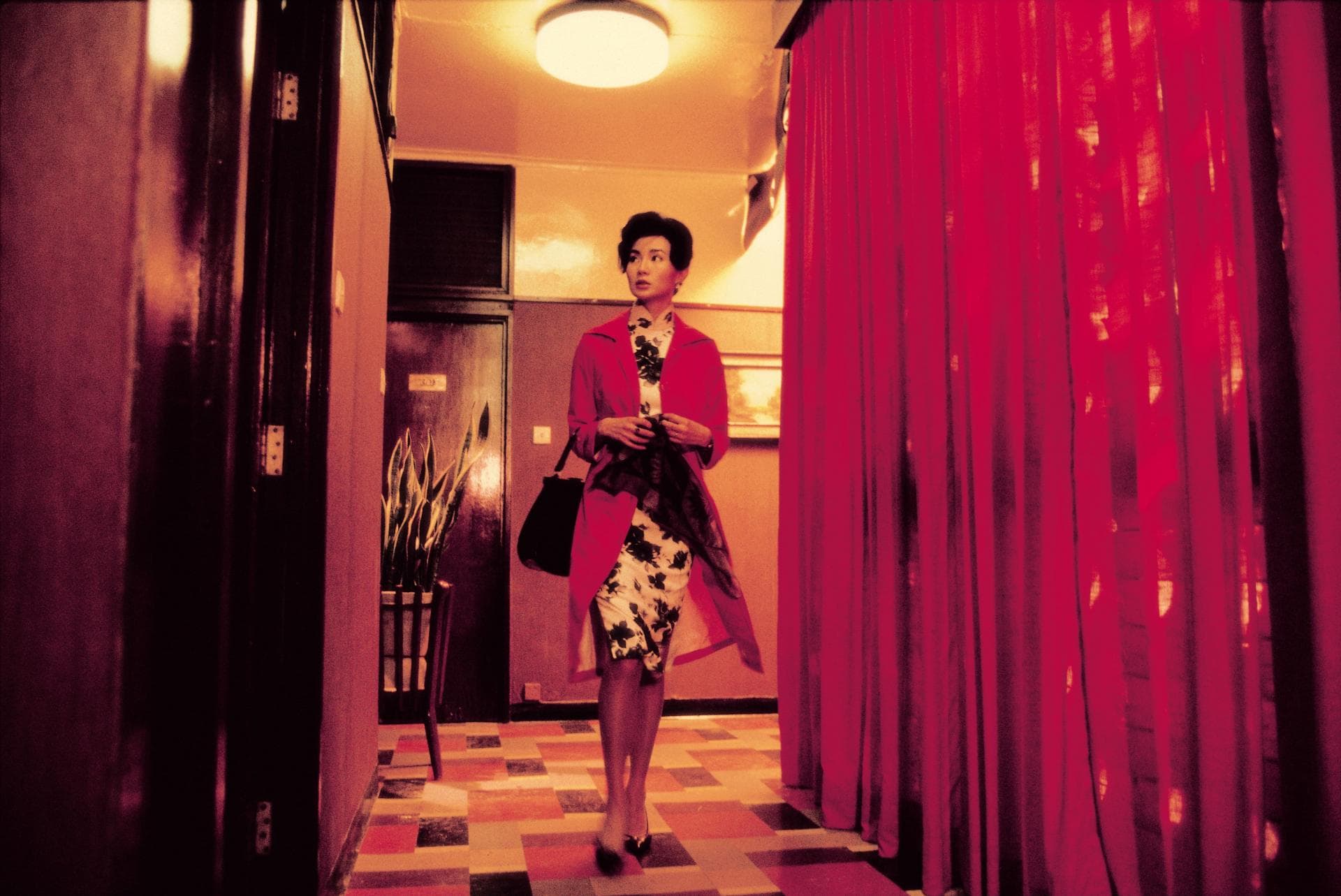

陳太太的角色造型,幾乎可以視為一整個時代女性的縮影。張叔平為張曼玉量身打造超過 20 套旗袍,從亞麻、棉布、絲綢到人造纖維,根據每場戲的光線、心情與對白進行搭配。

服裝本身也限制了身體的自由。張曼玉曾形容,旗袍讓她的步伐變小、擺動更多,而貓跟鞋的金屬跟也讓她必須更慢地走路、更用力地站穩。這些肉體上的限制,反而逼近了角色的內在壓抑。

張曼玉形容:「那些走路、轉身、抬頭的動作,全都被衣服改變了。那是一種時間的慢,一種從身體延伸到心裡的封閉感。」

王家衛對空間的記憶也深深影響整體美術設計。他回憶,小時候一家從上海搬到香港時,與陌生人合租狹小單位,牆薄如紙,生活毫無隱私。那種「彼此靠近,卻什麼都不能明說」的狀態,成為電影氣氛的底色。

「我們的生活就像一本打開的書,每個人都在你背後讀著你的人生。」──王家衛

而這樣的空間限制,也被轉化為美學形式。《花樣年華》的許多鏡頭都被框限於門框、牆角與窗簾邊,人物在這些被切割的畫面裡緩慢移動,讓「無法逃脫」的情緒具象化。

拍攝

.

在《花樣年華》整整十五個月的拍攝現場裡,沒有完整劇本,沒有標準分鏡,演員每天抵達片場,才知道當天要拍哪一場戲。張曼玉回憶,那段日子裡她常常在現場才知道當天的角色心理,「經常是走進布景、聽到音樂、穿上那件旗袍,才開始知道要演什麼」。

電影之所以能捕捉那麼多潛藏與曖昧的情感張力,來自王家衛對「即興」的倚重。

王家衛不會給出明確指令,也極少解析情節,他讓氣氛與即興引導一切。拍攝現場更像是一次又一次的情緒測試:同一條走廊來回走十次,燈光變了,情緒就不同;同一句台詞反覆拍攝,有時語調更輕,有時乾脆不說——直到那個「剛好」出現,導演才會點頭。

現場氛圍、燈光、音樂、旗袍的剪裁、對白的重量,皆成了靈感來源,催生出不同的即時方式。這種拍攝方式不靠分析,也不預設情感路徑,而是讓演員自然地沉浸在場域中。

演員與導演的關係也並不溫柔。「他會先告訴你,你很棒,是最適合這角色的演員」,張曼玉說,「但下一秒他可能又會說你剛那顆演得很糟,讓你一整晚睡不著。」她形容那是一場沒有終點的乒乓球賽,來回擊打之間,演員被磨出的是更深層、更模糊的情感狀態。

王家衛如此形容,「我們不是在拍一部關於『說了什麼』的電影,而是拍一部關於『沒說出口的東西』的電影。」

拍攝中,有時最能捕捉慾望的不是對白,而是肢體的細節——手的動作、裙襬的擺動、菸的遞送。「我告訴梁朝偉和張曼玉,讓你們的手來說話。手不會說謊,臉會。」王家衛說。那些遲疑、碰觸、未發的話,都透過肢體的節制與欲望,在畫面中被放大。而這樣的東西,無法寫進劇本,只能靠不確定感堆積出來。

這也解釋了為什麼這部電影從香港拍到曼谷、最後甚至延伸到吳哥窟。場景在換,劇情在變,情緒卻始終未曾釋放。整部電影拍攝被拉長到十五個月,演員與導演同樣被捲入其中,在拍攝期間,也在生活裡,成為這段未竟愛情的一部分。

剪接

.

2000 年初,《花樣年華》還沒剪完,坎城影展的邀請卻已經抵達。王家衛與剪接師張叔平只剩下最後一週的時間,為這部尚未成形的電影拼湊出最終版本。

張叔平形容那段剪接過程「其實很享受」,因為「王家衛什麼都拍了」。從角色走進房間、開口說話、走出門、轉身、沉默、再進來……每個微小的可能性都有影像素材。然而,這部電影的本質並不是鋪陳或展示,而是保留與隱晦。

「觀眾知道他們在幹嘛,但沒看到。」張叔平說,他努力去掉所有不必要的對白與動作,留給觀眾想像的空間。「很多時候,我們只透過眼神、電話或一個姿勢來表達情感。」這樣的剪法,製造出一種看與不看、說與不說之間的緊張感。

王家衛形容這部電影的核心就是「缺席」:

「缺席的東西,跟存在的一樣重要。」

「重複是記憶的運作方式。每次聽到同一首歌、走過同一段樓梯,意義都不同了。」

他說這不是懷舊,而是「纏繞 haunting」,一種你以為自己走出來了,但情緒還黏在身上的狀態。片中那些在走廊上反覆擦肩的場景,那些機會的錯過與無法說出口的話語,最終都變成了觀眾內心的回聲。

在最終版本完成前,他們還剪掉了一場性愛戲。王家衛說:「我在最後一刻決定不要看到他們發生關係。」而張叔平聽到後也鬆了一口氣——「我也是這麼想,但不敢先講。」刪除了那場戲,讓整部電影從「愛情」升級成「慾望的缺席」,在不發聲中抵達強烈情緒的極限。

影評人 Tony Rayns 當時被召喚到香港,趕在坎城首映前製作英文字幕。最後的字幕與剪接工作甚至是在巴黎完成的,距離首映只剩數小時。這是一場典型的「王氏倒數」,所有人都在最後一刻才看見這部電影的真面貌,連演員張曼玉都是在首映時才發現,自己演的許多場戲都沒了。

「但我後來懂了,也很喜歡現在這個版本。」她說,尤其喜歡最後那場在家裡和孩子共處的戲——「會讓人猜,那個孩子是不是周生的。」

首映

.

電影送到坎城的時候,還是單聲道版本。這場匆忙完成的世界首映,幾乎像一場命運的豪賭。義大利片商甚至威脅要告王家衛——因為他們預期會看到一部「有性愛場面」的電影。

但電影裡沒有「那場戲」。沒有親吻、沒有上床,只有不斷錯身、暗示、與壓抑。這對當時許多預期看到「情慾戲」的業界人士來說,是一種落空,也是驚愕。「大家都覺得會是一場災難。」王家衛說。

前一晚,劇組在坎城先安排了一場內部試映。演員與工作人員看完後,現場一片沉默。沒有人說話。也許他們沒想到,電影最後會變成這樣;也許他們還無法消化那種節奏、剪法、與大量的留白。真正的轉捩點,是影展隔天的媒體場。記者場放映結束後,全場報以長時間掌聲——那是一種比影評更快的回應,也比市場更早的擁抱。原本準備翻臉的義大利發行商當場抱著王家衛落淚。

王家衛憶道:「那一刻我知道,這部電影找到了它的觀眾。」

在那之後,《花樣年華》一舉拿下坎城影帝與技術大獎,接著開啟了長達二十五年的國際影響力。

餘韻

.

多年後,《花樣年華》的重映版本在情人節於中國上映,王家衛也罕見地走進戲院重看了這部作品。他形容那就像翻開一本蓋了章的舊護照,「證明你曾經到過,不必天天重溫」。

他們幾乎沒有人會主動重看這部片。張曼玉是例外之一,幾年前她在香港的 4K 修復版首映上,帶著一群朋友走進電影院,說是「just for fun」。她說,這些年來從沒在電視或電腦上看過完整的版本。回頭看自己曾是演員的一生,她感到榮幸,也真正感激。

張叔平說:「這部電影真的很內斂、很沉靜。不是你努力就能複製的。」

音樂的使用,也延續這種隱忍而強烈的內部感知。作曲家梅林茂說,那首〈Yumeji’s Theme〉在《花樣年華》裡被使用了九次,「這只是數字上的敘述,實際上,王家衛讓你在最後會覺得,這首曲子好像從頭一直在播放」。這份執念、這種懸而未決的節奏感,成了後來許多導演向他致敬的原因。從《愛・穹蒼》導演 Barry Jenkins 到《愛情不用翻譯》的 Sofia Coppola,無不受到影響。

王家衛總結這部作品的長壽時,說得一語雙關:

「它並不是關於 1960 年代的香港,而是關於我們如何靠近彼此、如何欲言又止,以及如何用故事解釋自己的人生。」

這些問題,每一代人都必須回答。

「這是我們一生的作品。煉金、提純,把所有不重要的東西燒光,只留下真正想說的那句話。」杜可風這麼說。

The post 《花樣年華》 25 週年:一部關於那些「沒能說出口」的電影 appeared first on HEAVEN RAVEN.

一路向北

👍

一路向北

👍

烙馍网

hello

烙馍网

hello